オイルのあれこれ

皆さんは、「エンジンオイル」や「ギアオイル」をどのようにえらんでいますか?

中には完全に、ガソリンスタンドや量販店にお任せしている方もいるかもしれません。

この記事でオイルのことをよく理解し、ご自分の車に合ったオイルをご自分で選んで頂けたらと思います。

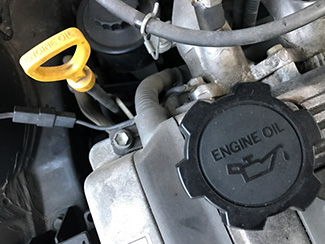

オイルキャップと、レベルゲージ

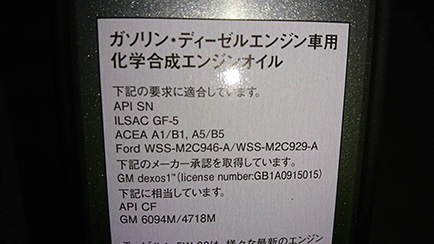

オイルには様々な規格があります。

中でもエンジンオイルやギアオイルに関する

<API規格>

<GL規格>

<SAE規格>

<ILSAC規格>

について取り上げていきます。

オイル規格の要求適合

<API規格>

API規格(American Petroleum Institute)とは、石油に関する規格の総称のことで、この規格の中にエンジンオイルやギアオイルに関する規格が含まれています。

単にAPI規格というときは、エンジンオイルに関する規格を指すことがほとんどです。

エンジンオイルは“腐食”“耐摩耗性”“洗浄性”“防錆”などの様々な項目によって審査されます。

ガソリンエンジンオイルは、「SA~SN」までの12グレードがあり、後ろのアルファベットが進むほど新しい規格になっています。

つまりSAよりSBの方が、またSMよりSNの方が、高い性能となります。

ディーゼルエンジンオイルについても「CA~CJ-4」までのグレードがありますが、現在の日本では“JASO規格”という日本独自の規格が主流となっていて、中でも「DL-1」というグレードのオイルは乗用車に適しています。

<GL規格>

GL規格(Gear Lubricant)とは、API規格の中でも、特に「ギアオイル」に関して定められた規格です。

6等級に区分されています。

数字が大きくなるほど添加剤の割合が大きくなりますが、これらの添加剤には金属に対する腐食性を持ったものが含まれているので、メーカーの指定等級を遵守することが強く推奨されています。

数字が大きければ大きいほど高性能なオイルであるとは限らないので、オイルを選ぶ際には注意が必要です。

<ILSAC規格>

ILSAC規格(International Lubricant Standardization and Approval Committee)とは、ガソリンエンジンオイルの規格で、API規格に省燃費性能を加えたものになります。SH/GF-1~SN/GF-5のグレードがあります。

<SAE規格>

SAE規格(Society of Automotive Engineers)とは潤滑油やバッテリーなどについて定めた規格で、この中にオイルの粘度を定めたSAE粘度があります。

オイルを探すときによく目にする“10W-30”、“75W-90”のように表記されているものが、このSAE粘度になります。

エンジンオイルとギアオイルでは、さらに細かく規定が分類されていて、表記されている数字で互いの実際の粘度を比べることはできません。

つまり、ギアオイルのほうがエンジンオイルよりもSAE粘度が大きいからギアオイルのほうが硬いとは言い切れないということになります。

オイルの性能は、

<動粘度> と

<粘度指数> という、2つの数値から簡単に比較することができます。

これらの数値を見ることで正しくオイルの特性を理解し、正しいオイル選びができるようになれます。

<動粘度>

オイルの粘度(硬さ)は動粘度で表されることがほとんどです。

動粘度とは物質の粘度を密度で割った値のことです。

要は、上から細い管の中にオイルを流し込んで、それがどれくらいの速度で流れていくかということを表します。

この動粘度が大きいほど硬いオイルになり、同銘柄同士で比べると耐摩耗性や密閉性が大きくなり、高負荷にも耐えられるようなオイルということになります。

逆に動粘度が小さいほど抵抗が小さくなり、省燃費オイルということになります。

動粘度は、オイルメーカーのサイトに掲載されていることが多いので、オイル選びの際に参考になります。

<粘度指数(Ⅵ)>

粘度指数は、潤滑油の粘度の温度依存性を表します。

この数値が大きいほど温度変化によってオイルの動粘度が変化しにくくなります。

オイルの粘度は、一般に温度の上昇とともに低下します。

例えば、100℃の動粘度が同じ2つのオイルがあるとすると、粘度指数が大きいオイルほど動粘度の変化が小さくなります。

従いそのオイルは、100℃を越えてからの動粘度が低下せずに保たれると予想できます。

オイルは基になるオイル(ベースオイル)よって、大きく3つの種類に分けることができます。

種類によって性能や寿命が異なります。

<鉱物油>

鉱物油は石油を精製する過程で取り出すことができるオイルです。

比較的低価格で販売されています。

国産車の純正エンジンオイルやギアオイルは鉱物油が使われていることが多いです。

分子の大きさをそろえるのが難しく、小さな分子と大きな分子が混在しているので潤滑性能は化学合成油に対して劣ります。

寿命も化学合成油より短く、一般的には5,000kmまたは6ヵ月と言われています。

<部分合成油>

部分合成油は鉱物油をベースオイルとして、化学合成したエステルなどを混ぜることによって潤滑性能を高めたものです。

<化学合成油>

化学合成油は全合成油ともいわれ、化学的に合成されたオイルです。

鉱物油と異なり成分や分子の大きさを統一することができるうえ、ある程度自由に粘度を調整することができます。

性能的な特徴としては、酸化安定性が良い、低温流動性が優れている、コーキング(残留炭素)が少ない、粘度指数が高い、内部抵抗が少ない、乳化を安定させる、蒸発損失が少ない、消泡性に優れているなどたくさん挙げられます。

つまりオイルが劣化しにくく、様々な温度域や条件下で高い耐摩耗性を維持することができるということです。

鉱物油に比べて価格が高く、倍以上の値段がしてしまうこともあります。

交換時期は10,000kmまたは1年と言われています。

これまで記載致しました、

「オイルの規格」

「オイルの粘度」

「オイルの種類」

を踏まえてオイルを選びます。

オイル選びにはオイルの性能を比較するだけでなく、車の状態や使用用途に合わせたオイルを選ばないといけません。

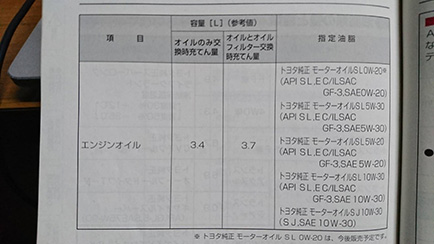

オイルを選ぶ前にまずは車の取扱説明書を見ましょう。

取扱説明書にはオイルの指定粘度や規格が書いてあります。

オイルを選ぶときは、この指定粘度よりも低い粘度のオイルを選ばないようにしましょう。

このことを前提としてオイルを選んでいきます。

自分が車を運転する状況での自分の車の油温を見極め、その温度域でオイルにどのような働きをしてほしいのかを考えて動粘度や粘度指数から最適なオイルを選びましょう。

例)自動車の取扱説明書に記載されている、オイルに関してページ

<燃費重視>

燃費を重視する場合は、エンジン内部のフリクションを低減させるために、粘度の低いオイルを選びます。

つまり取扱説明書に書いてある粘度のオイルを入れることになります。

街乗りがメインになることを考えると90℃あたりの動粘度が低いオイルを選ぶといいでしょう。

そのことを考えるとなるべく100℃の動粘度が低く、粘度指数が大きいオイルを選ぶことで燃費の向上が見込まれます。

<スポーツ走行重視>

スポーツ走行をする場合は、エンジンを高回転域まで使ってパワーを引き出すために、油温も上昇します。

つまり高温域での潤滑性能(動粘度の大きさ)が、求められるということになります。

場合によっては指定粘度よりも大きな粘度のオイルを入れる必要があるかもしれません。

同SAE粘度のオイルで動粘度と粘度指数によって比較するなら、100℃での動粘度が大きく、粘度指数が大きいオイルを選ぶといいでしょう。

銘柄 |

SAE粘度 |

40℃動粘度[cSt] |

100℃動粘度[cSt] |

粘度指数 |

Mobil 1 |

0W-20 |

44.8 |

8.7 |

173 |

Mobil 1 |

0W-30 |

62.9 |

10.9 |

166 |

Mobil 1 |

10W-30 |

63.2 |

10.1 |

146 |

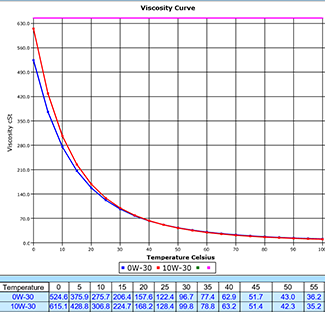

粘度曲線グラフ図

0W-30(青線)、10W-30(赤線)

上の「粘度曲線グラフ図」のように縦軸に動粘度、横軸に温度をとってプロットすると曲線が描かれます。

このグラフと表からも低温時において“0W-30”は“10W-30”よりも、動粘度が低くて始動性に優れ、高温時においてはさほどの差はありませんが、わずかに動粘度が大きいことがわかります。

MT(マニュアルトランスミッション)の自動車の、ギアオイルを選ぶ際に注意することは、粘度と規格です。

前述のとおり、ギアオイルのGL規格のグレードは必ずしも優劣を表していません。

例えば、GL-4指定のトランスミッションに、GL-5のギアオイルを入れて使うのは安全とは言い切れません。

逆に、GL-3のギアオイルを入れるのも危険ですので、GL規格はしっかり確認して対応したオイルを使用しましょう。

FF車や4WD車のトランスミッションには、ディファレンシャルギアが内蔵されています。

特に、機械式LSD搭載のFF車、4WD車には、シフトフィールやシンクロ保護機能、LSDの効きなどを考えてオイルを選びましょう。

エンジンオイルの交換方法には、

・オイルをエンジン下部のドレンから抜く下抜き

・オイルの残量を測るレベルゲージが入っている筒から、機械を使って吸い上げる上抜き

の、2種類があります。

<下抜き>

ご自分でエンジンオイルの交換をされる方は、この下抜きの方法で交換することになります。

車体をジャッキアップして、エンジン下部のドレンボルトを外すと、自然落下にてエンジンオイルが落ちてきます。

ドレンボルトを外す際に、オイルが高温の場合は、勢いよくエンジンオイルが飛び出してきます。

手にオイルがかかってやけどをしないように、ドレンボルトの最後のひと回しを勢いよく回して一気に外し、ドレンボルトを下に落としてすぐに拾うようにするのがいいでしょう。

オイルを抜き終わったら、ドレンボルトのガスケットを新品に交換して締めます。

その後、上のフィラーキャップを外し、新しいオイルを規定量だけ入れます。

オイルパン。丸印部分が、ドレンボルトです

<上抜き>

こちらの方法は、主にガソリンスタンドや量販店で採用されている方法です。

レベルゲージを抜き取り、そこに細いホースをいれて機械でオイルを吸い取ります。

この方法は、ドレンボルトを緩めないでオイルを交換することができます。

従い、交換後のオイル漏れなどのトラブルを防ぐことができます。

ただ、オイルパンと呼ばれるエンジン下部に残ってしまう、オイルの汚れが完全に吸いきれなかったり、抜取ホースが汚れていると、エンジンの中に不純物が入ってしまったりするので注意が必要です。

レベルゲージ。ここから廃オイルを抜き取る

~おわりに~

オイルは、潤滑油とも呼ばれています。

文字通り、潤滑しないままに機械を回転させたりさせてしまえば、金属同士がこすれ合いギクシャクしてスムーズには動きません。

潤滑しないと、摩擦による摩耗による故障や、摩擦抵抗による熱によって壊れてしまうでしょう。

オイルに求められる性能は、潤滑だけではなく、

・ 潤滑性能

・ 密閉性

・ 冷却性能

・ 清浄分散性能

・ 防錆性能

・ 応力分散性能

です。

まさに、自動車の性能を陰ながら支える、必要不可欠なオイルなのです!

愛車のオイル交換、ちゃんとしてあげましょう!

(執筆:名古屋大学体育会自動車部)

パーツやメタル資源として再利用し国内外に販売!

車解体の資格を持つ廃車.comの工場と直取引だから高く買取れる。

すでに払った31,600円の自動車税も返ってくる。

(4月に廃車/1,600cc普通自動車)